Il Mondo Occidentale è spesso contrario alla caccia e alle attività venatorie correlate, complici i mille pregiudizi che gravano sulla figura del cacciatore tra le quali una sua presunta mancanza di sostenibilità ambientale. Tesi smentita da una recente ricerca.

Il passaggio da eroe a inadeguato nell’immaginario collettivo ha la durata di un attimo. Basta un cambiamento nella società e ciò che prima era una priorità, subito dopo non lo è più. Una volta il cacciatore era colui che proteggeva i borghi dalle fiere feroci. Oggi è visto come un poco di buono che spara per divertirsi. Un cambio di paradigma cui purtroppo molto ha contribuito negli anni lo stesso Mondo venatorio accumulando errori su errori e peccando in termini di comunicazione.

Per sradicare i pregiudizi è in effetti necessario saper divulgare informazioni corrette e comprensibili, cosa che non sempre è accaduta nel contesto in esame. Vero che i recenti problemi indotti dal proliferare delle specie selvatiche pericolose e invasive stanno lentamente cambiando la percezione della caccia da parte dell’opinione pubblica. Ma senza inquadrarla solo quale attività di estrema ratio, necessaria ma non sostenibile.

Un supporto dalla scienza

Ad aiutare che si instauri una maggior consapevolezza è però ora arrivato un articolo scientifico di livello mondiale. Il primo per quanto risulta, pubblicato sulla rivista “Journal of Cleaner Production”. Articolo che riporta i risultati di una ricerca tesa a stimare l’impatto ambientale della carne di cervo cacciato. Lo studio è frutto di una collaborazione multidisciplinare che ha affiancato ricercatori impegnati sia presso l’Università di Milano e sia presso lo Studio AlpVet di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Nella fattispecie chi scrive unitamente a Marco Fiala, Davide Marveggio, Luca Nonini e Anna Gaviglio.

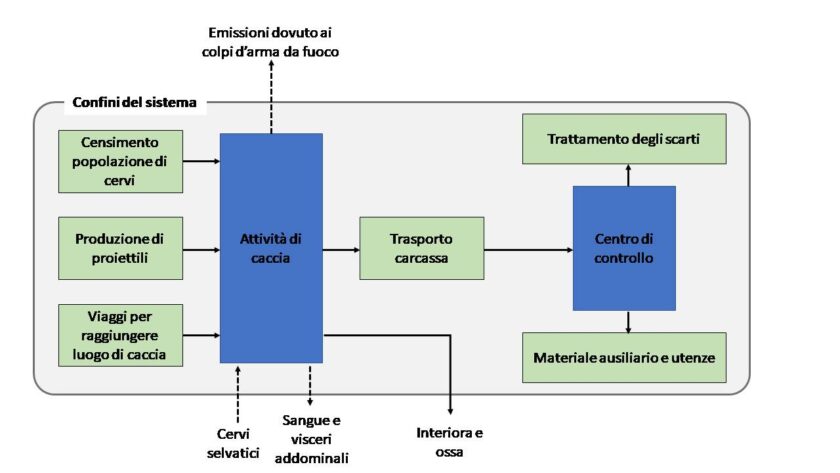

Fu organizzato proprio con l’obiettivo di quantificare il tasso di inquinamento derivante dalla carne di cervo cacciato e partì da due interrogativi di fondo. Uno relativo alla possibilità che la carne di selvaggina cacciata sia a impatto zero. Oppure, in caso contrario, quali fossero i passaggi di processo che inquinano. L’altro relativo alla possibilità di migliorare il sistema. Per rispondere a tali quesiti è stato applicato il metodo di studio certificato “Life Cycle Assessment”. Metodo che rappresenta lo standard mondiale per la stima degli impatti ambientali del ciclo di vita di un prodotto, avviando poi l’analisi con la definizione delle unità di processo. Cioè le fasi attraverso le quali si arriva a un chilo di carne fresca pronta per il consumo a partire dal prelievo dell’animale nel suo ambiente naturale.

Dagli spostamenti al trasporto

Nello specifico sono state considerate le emissioni dovute agli spostamenti in auto per svolgere i censimenti e per raggiungere il punto di caccia. Così come il successivo trasporto della selvaggina al centro di controllo e lavorazione. Si sono considerati inoltre l’impatto per la produzione dei proiettili e il consumo di materiale d’ufficio e di energia del centro di controllo.

Per quanto riguarda le emissioni dovute alla crescita ponderale dell’animale selvatico, invece, i ricercatori hanno applicato un principio riconosciuto anche dalla Fao. Principio che sostiene come gli animali a vita libera devono essere considerati una risorsa biotica appartenente all’ecosfera. Il che significa che l’accrescimento della massa muscolare del cervo non impatta sull’ambiente. Né sul consumo di acqua né sulle emissioni di metano e anidride carbonica. I dati utilizzati sono stati raccolti in Provincia di Verbania , presso il Comprensorio Alpino VCO2 – Ossola Nord. Incrociando il numero dei capi prelevati e le giornate di caccia effettuate durante una stagione.

Sette chili di emissioni equivalenti

Analizzando l’attività dei 168 cacciatori autorizzati, si è calcolato un prelievo di 192 cervi di diverse classi di età. Arrivando a stimare l’emissione di circa sette chili di anidride carbonica per ogni chilo di carne di cervo cacciato. Valore più alto della carne di pollo e suino, per la cui produzione vengono emessi da quattro a poco più di cinque chili di anidride carbonica. Ma molto inferiore ai quasi 26 chili stimati per la produzione di carne di manzo. Partendo da questo primo risultato, i ricercatori si sono poi domandati se e come fosse possibile migliorare il processo produttivo. Interrogativo cui han risposto gli stessi dati disponibili.

Dalla loro analisi infatti è emerso chiaramente come le emissioni per la produzione di carne di cervo cacciata siano prevalentemente dovute agli spostamenti dei cacciatori. Con oltre il 90 per cento della fonte inquinante legata ai viaggi compiuti per raggiungere il luogo di caccia. I cacciatori hanno svolto complessivamente mille e 674 uscite percorrendo nel complesso oltre 105 mila chilometri. Ma di questi 58 mila, più della metà del totale, sono stati a carico di cacciatori che non sono riusciti a prendere nemmeno un cervo.

Incentivare la bravura

Da questi dati, i ricercatori hanno avanzato un primo consiglio al Comitato di gestione locale della caccia suggerendo di mettere a punto degli incentivi per i cacciatori più bravi. Il dato di base conferma infatti che l’impatto ambientale maggiore deriva da chi non prende alcun capo. Ma c’è un limite alla possibilità di chi è un buon cacciatore di prelevarne un numero maggiore. Da qui l’idea di aumentare il numero dei capi che un cacciatore può abbattere nel corso di una stagione nel rispetto dei piani di prelievo.

Non va dimenticato a tale proposito che si sta parlando di cervi. Una specie in netta espansione sulle Alpi e già soggetta ad azioni di contenimento nella vicina Svizzera. A causa dei danni all’agricoltura e degli incidenti stradali che provoca. Una volta che han visto accettati i loro consigli, i ricercatori han poi continuato a seguire il progetto notando come negli anni successivi vi siano stati alcuni cacciatori che hanno prelevato fino a sette capi in 14 giornate di caccia. Migliorando sensibilmente l’impatto ambientale dell’attività.

Impatto minore dell’avicoltura

Riparametrando i dati è emerso così che se si potesse raggiungere il risultato ideale di avere solo cacciatori efficienti si potrebbe arrivare a una produzione della carne di cervo gravata da soli tre chili e mezzo di anidride carbonica. Valore inferiore alle emissioni per la produzione di carne avicola. Si può quindi affermare che la carne di selvaggina è sostenibile a livello ambientale. Ma c’è da lavorare ancora molto per renderla sostenibile anche dal punto di vista del benessere animale, soprattutto continuando nella formazione dei cacciatori che i dati mostrano ancora in parte inesperti. Solo in questo modo si potrà recuperare la figura della caccia come attività culturalmente accettabile e rendere le carni di selvaggina competitive sul mercato.

Il medesimo principio si potrebbe poi ovviamente applicare anche al cinghiale. Incentivando sempre di più lo sviluppo di filiere sostenibili a livello locale. Sempre che la collaborazione tra Mondo venatorio e comparto agricolo sia nell’interesse della riduzione dei danni e della creazione di un filiera delle carni a scopo alimentare.

Selvatici e Buoni

Fondazione Una è un ente che si propone quale punto di incontro, confronto e scambio culturale fra le diverse componenti di una filiera ambientale impegnata nella tutela e nella gestione della natura per impattare positivamente sul benessere della comunità. In tale ottica e in collaborazione con Enti regionali e locali, Università e Istituzioni, nel 2017 avviò sul territorio bergamasco il progetto “Selvatici e Buoni” col proposito, tuttora in essere, di creare una filiera controllata e sostenibile per dare uno sbocco commerciale alla carne di selvaggina.

Alla base, un percorso di formazione che si articola dal cacciatore al ristoratore con l’obiettivo di fornire prodotti di qualità che rispettino criteri di sicurezza alimentare, sostenibilità, trasparenza e legalità. In più la Fondazione ha anche siglato un Protocollo d’Intesa con Regione Lombardia affinché il progetto possa essere accolto e promosso anche in altre province, con l’ambizione futura di portarlo anche in altre Regioni.

Prodotti certificati

Oggi, la carne di cinghiale “cento per cento italiana” con marchio “Selvatici e Buoni” viene distribuita in tutti i punti vendita Metro della Lombardia a conferma di come il progetto abbia reso disponibile un prodotto finale certificato, frutto di una filiera delle carni di selvaggina completamente italiana, ottenuta nell’ambito dei programmi per la gestione della popolazione dei cinghiali sul territorio con piani di prelievo approvati da Ispra e di un iter certificato nei centri di lavorazione, a loro volta sottoposti a vigilanza veterinaria per garantire la massima sicurezza alimentare.

In continuità con tale progetto, Fondazione Una e la sezione di Macerata dell’Unione italiana cacciatori dell’Appennino hanno poi sottoscritto un Protocollo d’Intesa per collaborare alla creazione e alla implementazione a livello di Regione Marche della filiera della Selvaggina derivante da attività di caccia di selezione, con l’intento di fornire un prodotto di qualità e inserirlo in mercato virtuoso. Sulla scia dei risultati raggiunti fino ad ora, la Fondazione intende portare il progetto anche in altre Regioni d’Italia, nella ferma convinzione che la creazione di una filiera delle carni selvatiche nelle aree interne e nei piccoli borghi rappresenti una imperdibile occasione per rilanciare tali territori, soprattutto quelli che presentano fragilità economiche e di servizi e sui quali è quindi importante intervenire.

Attività venatorie e sostenibilità

Autori: Eugenio Demartini e Roberto Viganò